1.Per capire come è cambiato il concetto di Bellezza nella Storia bisogna distinguere almeno otto passaggi: 1.La bellezza come categoria naturale; 2.La bellezza come categoria metafisica; 3.La bellezza come proprietà trascendentale dell’essere; 4.La bellezza come categoria umana; 5.La bellezza come categoria sganciata dal Vero; 6.La bellezza come categoria sganciata dal Buono; 7.La bellezza come categoria sganciata perfino dal Bello; 8.La bellezza come morte dell’arte. Ovviamente diremo poche cose in merito a ciascun passaggio. E’ da notare come si sia verificato nella storia un progressivo sganciamento della categoria della bellezza addirittura dal bello stesso: si realizzerà paradossalmente una sorta di promozione della bellezza contro il bello, sganciamento che vedremo essere l’effetto di un graduale allontanamento di tale categoria dalla verità e dal bene.

2.Primo passaggio: la bellezza come categoria naturale. Inizialmente la bellezza fu concepita come dato naturale. D’altronde non poteva essere diversamente, visto che il pensiero filosofico che si sviluppò nel periodo cosiddetto “presocratico” fu appunto un pensiero naturalista, cioè un pensiero che ricercava nella natura il fondamento della realtà. In Omero e in Esiodo il bello viene presentato con le caratteristiche di luminosità e splendore. I pitagorici ne parlano come simmetria e proporzione. Aristotele nella Metafisica tratta dei Pitagorici e scrive: “I Pitagorici si dedicarono per primi alle scienze matematiche facendole progredire; e poiché trovarono in esse il proprio nutrimento, furono del parere che esistono e sono generate, e asserivano che una determinata proprietà dei numeri s’identifica con la giustizia, un’altra con l’anima e con l’intelletto (…) e che lo stesso vale, pressappoco, per ciascuna delle altre proprietà numeriche. Individuavano, inoltre, nei numeri le proprietà e i rapporti delle armonie universali e, insomma, pareva loro evidente che tutte le altre cose modellassero sui numeri la loro intera natura e che i numeri fossero l’essenza primordiale di tutto l’universo fisico. Per tutte queste ragioni essi concepirono gli elementi dei numeri come elementi di tutta la realtà, e l’intero cielo come armonia e numero. E tutte le concordanze con le proprietà e le parti del cielo e con l’intero ordine universale che riscontravano nei numeri e nelle armonie, le raccoglievano e le adattavano al loro sistema.”

3.Secondo passaggio: la Bellezza come categoria metafisica. Dalla bellezza come dato naturale (più precisamente come dato che ha un fondamento naturale), si passa successivamente alla bellezza come dato fondato sulla dimensione metafisica. La metafisica è lo studio dell’essere in quanto essere, è lo studio del fondamento della realtà. Platone, professando una concezione oggettivistica del bello, inserisce tale categoria in un contesto metafisico. Nel Fedro e nel Simposio la bellezza è collegata all’éros, cioè a quell’amore in grado di portare l’uomo all’idea di Bene. La bellezza è legata alla tensione verso il divino. Platone scrive proprio nel Simposio: “E’ questa la ragione per cui Eros è diventato il compagno e il servitore di Afrodite, perché è stato concepito durante i festeggiamenti per la nascita di lei, e altresì la ragione per cui orienta per natura il suo amore verso il bello, essendo bella la stessa Afrodite. Ecco, dunque, qual sorte è toccata ad Eros, in quanto figlio di Poros e di Penia. In primo luogo, è sempre povero e ben lungi dall’essere tenero e bello, come si immagina la maggior parte della gente; piuttosto, al contrario, è ruvido e ispido, sempre scalzo e privo di dimora fissa; dorme sulla nuda terra e senza coperte, sdraiato sotto il cielo aperto sugli usci delle case o per la strada (…) tutto questo perché, condividendo la natura della madre, convive con l’indigenza. Ma, in compenso, in conformità alla natura del padre, spia l’occasione favorevole per metter le mani sulle cose belle e buone (…).” Per Platone, la bellezza ha la capacità di manifestare sensibilmente l’assoluto. Più precisamente, nel Filebo, il filosofo identifica il bello con l’ordine, la misura e la proporzione, categorie queste che hanno il loro fondamento assoluto nell’Iperuranio, ovvero nel “paradiso delle idee”. Platone dice che l’arte produce armonia e sostiene che la realizzazione dell’opera d’arte avviene grazie ad una sorta di “possessione”, ad un “invasamento che proviene dalle Muse”. Questo invasamento, afferrando l’animo dell’artista, la spinge e la trascina verso ogni tipo di componimento poetico. (Cfr.Fedro, 245 A) In questa categoria possiamo inserire anche Plotino, il quale concepisce la bellezza come l’unica idea visibile che sarebbe capace di guidare l’anima al suo metafisico ritorno verso l’Uno, cioè verso Dio, che è appunto fondamento di ogni bellezza. Nell’Enneadi, Porfirio riporta il pensiero del suo maestro proprio su questo argomento: “L’anima purificata diventa idea e ragione; del tutto incorporea e intellettuale, si fa completo possesso di Dio, dal quale derivano la fonte della bellezza e tutti gli altri valori spirituali congiunti. Perciò, l’anima salita alla sfera dello Spirito si fa sempre più bella. Lo Spirito, poi, e le cose che derivano dallo Spirito, costituiscono la bellezza tutta propria, domestica dell’animo e non qualcosa di estraneo, poiché solo allora essa è veramente ed esclusivamente anima. E’ giusto dire, pertanto, che il bene e il bello dell’anima consistono nel diventare simili a Dio, poiché di là derivano la bellezza e ogni altra cosa che abbia un posto decoroso nella realtà. Natura del tutto diversa da questa realtà è la bruttezza, che, sin dall’origine, è male. Cosicché possiamo anche affermare che buono e bello, ovvero ‘Bene’ e ‘Bellezza’, si identificano.”

4.Terzo passaggio: la bellezza come proprietà trascendentale dell’essere. Nel medioevo si realizza un passaggio fondamentale. Ovviamente si custodisce e si fa propria la grande eredità di concepire la bellezza nella dimensione metafisica, e quindi di concepire tale categoria in una prospettiva chiaramente oggettivistica, ma si va oltre: il bello diviene una proprietà trascendentale (insieme al vero e al buono) dell’essere nella sua pienezza, che è Dio, cioè Colui che è la causa prima, il fondamento di tutto. L’essere ha tre proprietà trascendentali, che sono: la verità, la bontà e la bellezza. Dio, in quanto essere assoluto, è Somma Verità, Somma Bontà, Somma Bellezza. Insomma, Dio è, oltre che costitutivamente vero e costitutivamente buono, anche costitutivamente bello, per cui la bellezza non solo è fondata da Dio, ma è nella natura stessa di Dio. Da qui le celebri espressioni di sant’Agostino e di san Tommaso d’Aquino. Sant’Agostino dice a proposito della bellezza che una cosa “piace perché è bella”; e san Tommaso afferma: “il bello è ciò che, visto, piace.” Si tratta di due frasi che possono sembrare di un’ovvietà ingenua e di fatto lo sono se però vengono lette prescindendo da una ben precisa convinzione filosofica che è tipica del pensiero medioevale. Si tratta della convinzione a cui facevo riferimento prima, ovvero che la bellezza è la natura stessa di Dio, che non può esistere bellezza che si distacchi volontariamente da Dio … per cui una cosa può davvero piacere se è costitutivamente legata a Colui che è anche massimamente vero e massimamente buono.

5.Quarto passaggio: la bellezza come categoria umana. Con la fine del medioevo, cioè con l’inizio del cosiddetto periodo umanistico-rinascimentale, inizia a farsi lentamente strada una diversa categoria di bellezza. Certamente permane una concezione oggettivistica del bello, ma viene introdotta come elemento significativo quello dell’armonia; una categoria che è ancora all’interno dell’oggettività, ma che se deve essere ottenibile artisticamente, deve anche essere conoscibile criticamente. In realtà già quando abbiamo parlato della bellezza come categoria naturale abbiamo fatto riferimento alla dimensione dell’armonia, ma in quel caso si trattava di un’armonia come categoria fondata sulla natura. In questo caso, invece, ci troviamo dinanzi ad un altro tipo di armonia, un’armonia che inizia a perdere i connotati dell’oggettività per assumere quelli della soggettività. E’ armonico ciò che l’osservazione dell’uomo giudica come tale. Inizia cioè a farsi strada una sorta di “esperenzializzazione del bello” che condurrà poi ad un’evidente soggettivizzazione di tale categoria.

6.Quinto passaggio: la bellezza come categoria sganciata dal Vero. L’abbiamo anticipato prima: nel XVIII secolo nasce l’estetica come disciplina autonoma. Certo, la motivazione di una tale nascita consiste nel fatto che si ritiene che ormai siano maturi i tempi per “finalmente” sganciare la categoria della bellezza da ciò che viene giudicato come “inutili regole formali”, ma è chiaro che l’esito di tutto questo porterà sempre più ad una sorta di soggettivizzazione del bello. Se Baumgarten afferma che il bello è la perfezione della rappresentazione sensibile in quanto rappresentazione artistica, Hume è ancora più chiaro dicendo che il bello “risiede solo nella mente” e, ovviamente, proprio perché risiede solo nella mente, ogni intelletto lo percepirebbe diversamente. Siamo, dunque, al chiaro ed inequivocabile sganciamento della bellezza dalla Verità: la Verità è oggettiva, la bellezza può essere soggettiva.

7.Sesto passaggio: la bellezza come categoria sganciata dal Bene. Una volta che la categoria della bellezza viene sganciata dal vero finirà con l’essere sganciata anche dal bene. Kant (1724-1804), nella sua famosa Critica del giudizio, attribuì al bello il carattere del disinteresse. Egli scrive: “Bello è ciò che piace universalmente senza concetto.” Dunque, il filosofo di Konigsberg identifica la bellezza con il piacere estetico, inserendola in un ambito autonomo e distinto dai valori morali e conoscitivi. Da qui una concezione “sentimentale” della bellezza, ovvero un modo di concepire il bello come qualcosa che va soggettivamente “sentito”, e quindi di cui va fatta “esperienza”; un bello che non abbia più nulla a che fare con il vero e con il buono, ma soltanto con il “sentire individuale”. E’ bello ciò che il soggetto umano avverte tale in un preciso momento e secondo un proprio stato d’animo, e quindi che non sottostà più a categorie oggettive precostituite. Indubbiamente l’estetica romantica identifica l’arte con il bello interpretato come manifestazione di verità, per cui sembrerebbe che l’elemento del vero ritorni; ma è pur vero che la chiave sta proprio nel concetto di “manifestazione”; ovvero il bello è sì espressione del vero, ma in quanto fenomeno, cioè in quanto appare all’uomo come tale. A conferma di ciò che stiamo dicendo, Benedetto Croce arriverà a dire che il bello coincide con la perfezione espressiva o la compiutezza dell’espressione; dunque, senza alcun riferimento né al vero né tantomeno al bene.

8.Settimo passaggio: la bellezza come categoria sganciata perfino dal “bello”. Possiamo dire che in generale dopo Hegel si arriva ad un vero e proprio cambio di prospettiva: l’estetica da scienza del bello diventa prevalentemente scienza dell’arte. Il bello non deve occupare più un posto centrale, nel senso che non è importante il bello che si pone dinanzi lo sguardo, ma paradossalmente solo l’interpretazione del bello: tutto si deve concentrare sullo studio storico, empirico e antropologico delle forme e delle produzioni artistiche.

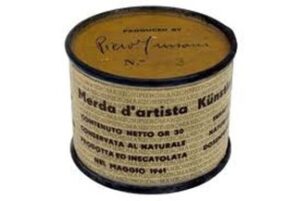

9.Ottavo passaggio: la bellezza come morte dell’arte. L’itinerario ancora non si è completato. Il processo di autodistruzione della bellezza si realizza non solo nella dissoluzione del bello nell’arte, ma perfino nella morte stessa del concetto di arte. La postmodernità compie definitivamente questo passaggio. L’arte non deve più porsi né dinanzi allo sguardo (e quindi essere riconosciuta), né tantomeno deve sublimare l’ordinarietà del reale. Non deve più essere riconosciuta perché il ri-conoscimento implica una prospettiva di messaggio-docenza inaccettabile dal nichilismo della postmodernità stessa, nichilismo con cui si afferma che non esiste alcuna verità. Mi spiego meglio: riconoscere vuol dire osservare ciò che si pone come qualcosa che precede il proprio pensiero; si riconosce ciò che è stato già pensato da qualcun altro. Inoltre l’arte non deve sublimare il reale, perché nulla vi è oltre il reale, che invece sarebbe solo espressione di dinamiche insignificanti. E così abbiamo il genere dell’informale che non è altro che la traduzione sul piano dell’arte della contrapposizione fra l’uomo che domanda e il mondo che tace perché tutto sarebbe assurdo. Questo genere nasce proprio dalla convinzione dell’abisso invalicabile tra l’io e il mondo. Pensiamo ad un Lucio Fontana (1899-1968), che, non dovendo più concentrarsi sulla rappresentazione della realtà naturale o sulla produzione di un’immagine fantastica, si sofferma solo sull’atto esecutivo dell’artista. Una sua celebre “opera”, Concetto spaziale, consiste in un semplice taglio di coltello sulla tela. E così abbiamo che – malgrado l’assurdo – l’uomo postmoderno si convinca che non gli rimanga altro che offrirsi come soluzione a se stesso: il destino dell’uomo consiste nel prendere su di sé il dolore in un mondo privo di senso e senza alcun dio. Pertanto anche nell’arte postmoderna si realizza questa apparente “soluzione” cercando d’identificare l’artista con l’opera. Molte “follie” delle avanguardie si spiegano con il tentativo di superare la tradizionale distinzione fra l’opera e l’artista, fra l’esecuzione e la progettualità. Piero Manzoni arrivò a produrre palloncini gonfiati con il suo fiato, espose la propria impronta digitale su uova sode date poi in pasto al pubblico e arrivò a confezionare scatole con le sue feci.

E così abbiamo che – malgrado l’assurdo – l’uomo postmoderno si convinca che non gli rimanga altro che offrirsi come soluzione a se stesso: il destino dell’uomo consiste nel prendere su di sé il dolore in un mondo privo di senso e senza alcun dio. Pertanto anche nell’arte postmoderna si realizza questa apparente “soluzione” cercando d’identificare l’artista con l’opera. Molte “follie” delle avanguardie si spiegano con il tentativo di superare la tradizionale distinzione fra l’opera e l’artista, fra l’esecuzione e la progettualità. Piero Manzoni arrivò a produrre palloncini gonfiati con il suo fiato, espose la propria impronta digitale su uova sode date poi in pasto al pubblico e arrivò a confezionare scatole con le sue feci.

Dio è Verità, Bontà e Bellezza

Il Cammino dei Tre Sentieri

Be the first to comment on "Come è cambiato il concetto di Bellezza nella Storia?"